検量線法の応用である内標準法について解説します。

内標準法とは

内標準法は測定に影響を与える各種干渉(物理干渉や化学干渉等)の影響によって、検量線法での測定が困難な場合に用いらます。

この方法は2成分以上を同時に測定可能な場合にのみ用いることができ、検量線試料や未知試料に対し、一定量の内標準物質を添加します。

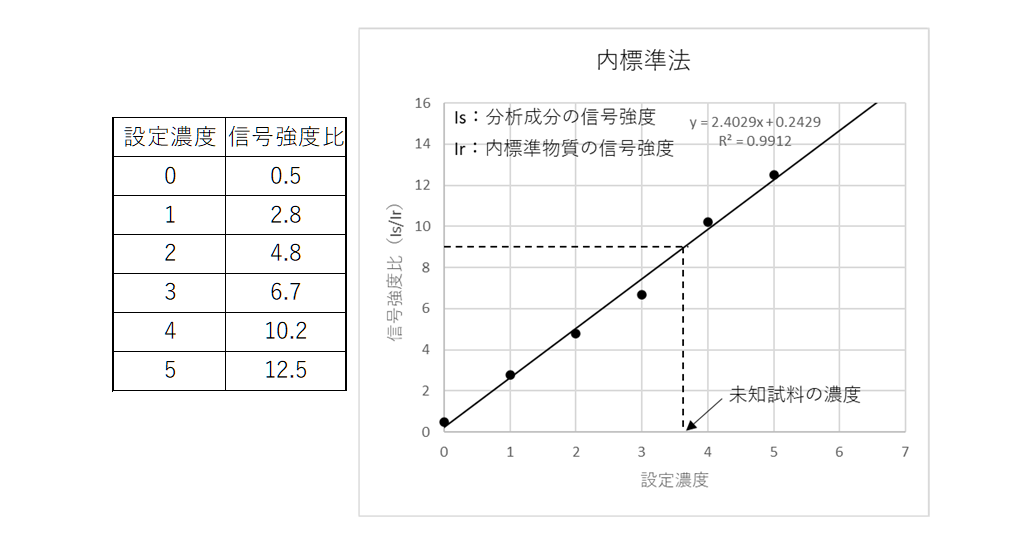

そして、横軸に設定濃度、縦軸に分析成分と内標準物質との信号強度の比を取って、その関係線から未知試料の濃度を求めます。

そのため、内標準法のことを強度比法と言うこともあります。

内標準法の使い方

ここでは内標準物質を用いた検量線の作成方法とその活用方法紹介します。

- 検量線範囲(設定濃度)を決める(下図では0、1、2、3、4、5の6段階)

- 標準液を用いて設定濃度の検量線試料を作成する

- 検量線試料と未知試料に一定量の内標準物質を添加する

- 検量線試料を測定する

- 添加濃度を横軸、4.で得られた分析成分と内標準物質との信号強度の比を縦軸として関係線(検量線)を作成する

- 検量線が正しく作成できたことを確認する

- 未知試料を測定する

- 7.で得られた分析成分と内標準物質との信号強度の比と検量線から未知試料の濃度を求める(下図では信号強度比9.0、濃度3.6)

内標準法の注意点

- 添加する内標準物質は未知試料に含まれていないこと、分析成分の測定に影響しないものを使用する必要があります。多くの場合、イットリウムが用いられます。

- 必ず分析成分と内標準物質は同時に測定する必要があります。

- その他は検量線の注意点と同じです。

コメント