検量線法の応用である標準添加法について解説します。

標準添加法とは

標準添加法は試料中に存在する共存元素等の妨害成分によって、検量線法での測定が困難な場合に用いらます。

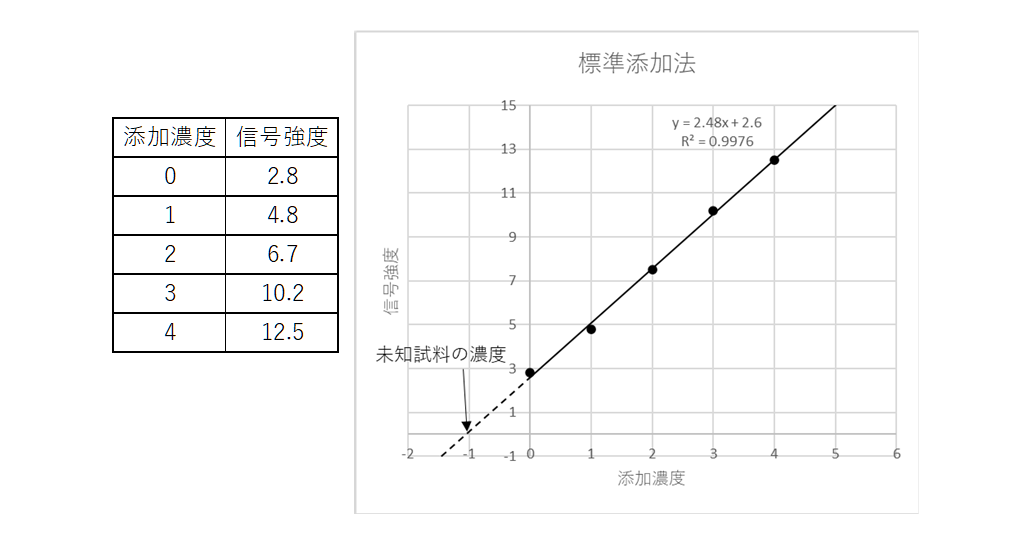

方法としては未知試料に対して段階的に既知の濃度の標準試料を添加し、それを測定した時に得られた信号強度と添加濃度との関係線を延長した濃度軸との接点の絶対値が未知試料の濃度となります。

標準添加法の使い方

ここでは標準添加を用いた検量線の作成方法とその活用方法紹介します。

- 未知試料を一定量5個以上分取し、それぞれ別のメスフラスコに入れる

- 標準液を1つを除き各メスフラスコに段階的に添加する(下図では0、1、2、3、4の5段階)

- 全てのメスフラスコを全量に定容し、検量線試料とする

- 検量線試料を測定する

- 添加濃度を横軸、4.で得られた信号強度を縦軸として関係線(検量線)を作成する

- 検量線が正しく作成できたことを確認する

- 検量線を添加濃度軸に接するまで延長する

- 7.の接点を読み取り、絶対値を濃度とする(下図では接点の値-1.05、濃度1.05)

標準添加法の注意点

- 標準添加法は各種干渉(物理干渉や化学干渉等)がない若しくは、それら干渉が正しく補正されている場合に使用することが出来ます。

- 信号強度と添加濃度との関係線は良好な直線(一次式)である必要があります。曲線(二次式、三次式)は使用できません。

- 未知試料の濃度に対し、添加濃度が少ない場合、良好な結果が得られません。

- 1成分に対し、5点以上の測定が必要なため、多成分を測定する場合、検量線法と比べて膨大な数の測定を行う必要があります。

コメント