主に機器分析で用いられる測定方法の検量線法について解説します。

検量線法とは

ICPや原子吸光等の機器分析では光の発光や吸収等を電気信号に変化して測定を行っています。

そのため、試料中の測定成分はの量は既知の濃度の標準試料との信号強度との比較としても求めることが出来ます。

すなわち、分析成分について既知の濃度の標準試料とそれを測定した信号強度の関係線を用いれば未知試料の測定が可能となります。

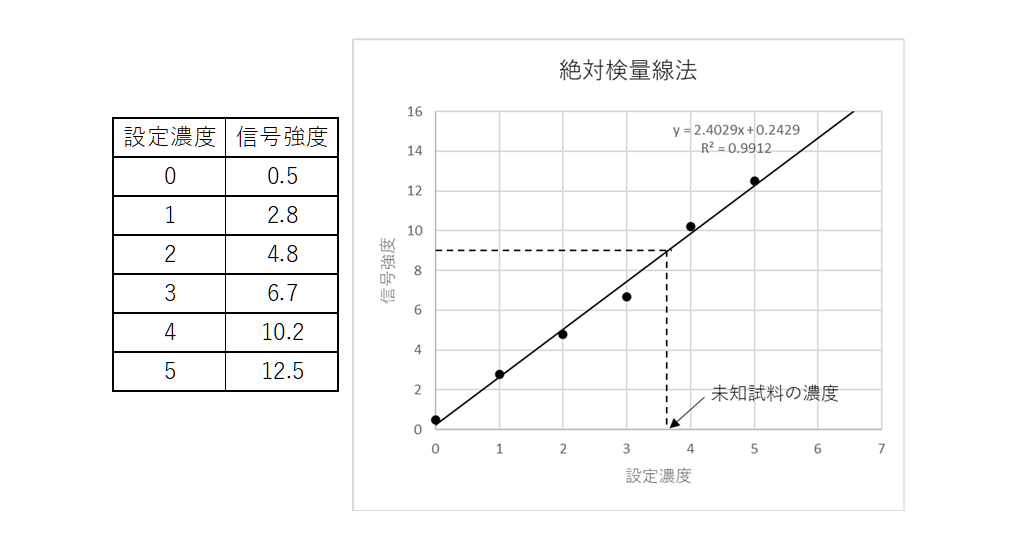

この関係線のことを検量線といい、この測定方法を絶対検量線法と言います。

検量線の使い方

ここでは標準液を用いた検量線の作成方法とその活用方法紹介します。

- 検量線範囲(設定濃度)を決める(下図では0、1、2、3、4、5の6段階)

- 標準液を用いて設定濃度の検量線試料を作成する

- 検量線試料を測定する

- 設定濃度を横軸、3.で得られた信号強度を縦軸として関係線(検量線)を作成する

- 検量線が正しく作成できたことを確認する

- 未知試料を測定する

- 6.で得られた信号強度と検量線から未知試料の濃度を求める(下図では信号強度9.0、濃度3.6)

検量線の注意点

- 検量線の設定濃度はブランク(設定濃度0)を除いて4点以上が望ましいです。さらに言えば自由度が2を下回らないようにした方がよく、目安としては一次式:4点以上、二次式:5点以上、三次式:6点以上が目安となります。

- 設定濃度の範囲は最小濃度(ブランク除く)に対して最大濃度が5~20倍程度が望ましく、範囲を広げ過ぎると検量線の折れや曲がり等が発生する危険性があります。

- 検量線は乗数(一次式、二次式等)を増やすと良好な結果を得やすくなります。しかし、これは検量線の自由度が低下するためで、安易に乗数を増やすのは危険です。

18号、19号-120x68.jpg)

コメント