水中の金属成分の分析に用いられるICP-AESについて簡単に解説します。

ICP-AESとは

ICP-AESはInductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopyの略で、日本語では誘導結合プラズマ発光分光分析といいます。

ICP-OES(Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry)ということもあります。

この方法は、高周波誘導コイルを用いてアルゴンプラズマを発生させ、そこにミスト化(霧状)にした試料溶液を導入します。試料溶液中の元素がアルゴンプラズマで励起され、それが基底状態に戻る際に発する光を分光・測定することで、元素の定性・定量を行います。

高周波誘導コイルを用いて発生させたアルゴンプラズマがICP(誘導結合プラズマ)、元素が発した光を分光・測定することをAES(発光分光分析)といいます。

ICP-AESは高温のアルゴンプラズマを用いることで、大抵の成分(元素)を励起することが出来ます。

測定可能な濃度範囲も数%から数ppbとが非常に広く、多数の元素を同時に測定すること(多元素同時分析)が出来るのが特徴です。

また、分光器の種類によっては定性分析も可能です。

そのため、環境分野に限らず、鉄鋼や農業、医学、薬学の分野でも使用されます。

ICP-AESの構造

ICP-AESは大まかに発光部、分光部、測定部の3つで構成されています。

発光部

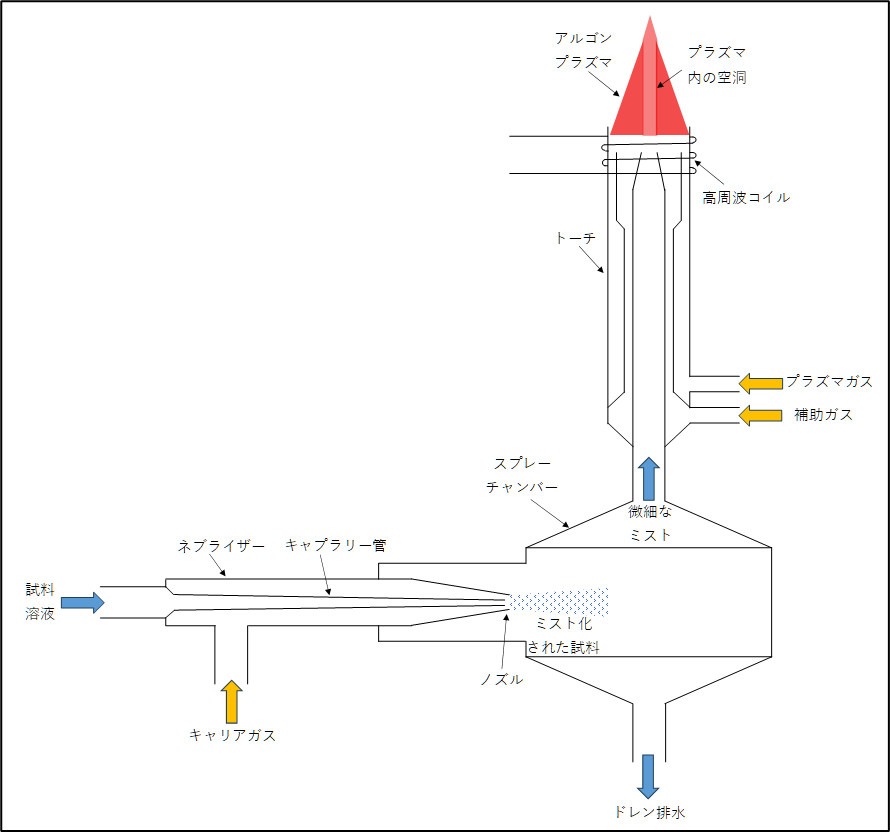

発光部は試料をミスト化するネブライザー、ミストを選別するスプレーチャンバー、アルゴンプラズマを発生されるトーチと高周波コイルで構成されています。

- ネブライザー

キャリアガスを用いてキャピラリー管から試料溶液を吸引・噴霧し、ノズルからミスト化された試料溶液を放出します。 - スプレーチャンバー

ネブライザーでミスト化された試料溶液を選別し、微細なミストをトーチに導入し、粒子の大きいミストはドレンとして排水されます。 - トーチ

プラズマガス(アルゴンガス)を高周波コイルを用いて先端部にアルゴンプラズマを発生させます。補助ガスでアルゴンプラズマ内に空洞を作りそこに試料溶液を導入します。 - アルゴンプラズマ

プラズマ内に導入された試料溶液内の元素を7000~10000Kもの高温で励起させ、基底状態に戻る際に元素特有の光を発します。

分光部

分光部は発光部で発せられた光を回折格子で分光(回折)し、測定部に導入します。

回折格子はガラスの板や金属などに1ミリ当たり2000~4000本もの溝を一定間隔で入れたもので、グレーチングとも言います。

分光方法の違いによって大きくシーケンシャル型(逐次測定型)とマルチ型(多元素同時測定型)の2種類に分類されます。

測定部

測定部は光を検出する検出器、検出器で検出した信号の読み取り・計数を行う電気回路やコンピューターで構成されます。

検出器には光電子増倍管(フォトマル)や半導体検出器が用いられます。

分析値の算出には検量線を使用します。

ICP-AESでの注意点

ICP-AESでは、分光干渉や物理干渉などの干渉やその他の要因で分析結果が正しく得られないことがあります。

分光干渉

分析線の近傍に他の発光線(イオン線や分子線)などが存在する場合、分光器で分離することが出来ず正しい分析線のピークを得られないことを分光干渉といいます。

分光干渉に対する対策は、次の通りです。

- 他の波長を分析線として使用する

- 試料溶液と検量線溶液の成分組成を類似させる

- スリット幅を調整し分光器の分解能を高くする

- 標準添加法を使用する

大抵の分光干渉は分析線を他の波長に変更することで対処することが出来ます。

物理干渉

試料溶液の粘度や温度などの違いによって、アルゴンプラズマに導入される試料の絶対量の変動により起こる測定値のバラツキを物理干渉といいます。

物理干渉に対する対策は、次の通りです。

- 試料溶液と検量線溶液の粘度、温度を合わせる

- 内標準法(強度比法)を使用する

- 標準添加法を使用する

- 試料溶液を希釈する

- ネブライザーの詰まりを解消する

物理干渉は内標準法を使用することで大部分を補うことが出来ます。

その他の要因

その他の要因としては次のものがあげられます。

- 検量線の濃度範囲が広すぎる

- 試料中の元素の濃度が高すぎて検出器の上限を超える、又は低すぎて検出できない

- 海水などのアルカリ金属濃度が高い試料はアルゴンプラズマが安定しない(消える)

- トーチの位置が適切ではない

- アルゴンガスの純度が低い

- ICP-AESが設置されている部屋の室温が高い

まとめ

- ICP-AESは高温のアルゴンプラズマを用いることで、大抵の成分(元素)を励起することが出来る。

- 測定範囲が数%から数ppbと非常に広い。

- 多元素同時分析が可能。

- 分光器の種類によっては定性分析も可能。

- 分光干渉や物理干渉の影響を受けるが、大抵の場合、分析線の変更や内標準法で対処できる。

- 海水などのアルカリ金属濃度が高い試料はアルゴンプラズマが安定しない。

.jpg)

-120x68.jpg)

13号、14号、46号-120x68.jpg)

コメント