水質汚濁の指標として用いられるBODの紹介とその測定方法について解説します。

BODとは

BODはBiochemical Oxygen Demandの略で、日本語では生物化学的酸素要求量又は生物化学的酸素消費量といいます。

水質を測る代表的な指標の指標の一つで、水中に存在する汚濁(主に有機物)を測る指標として用いられます。特に生活排水に対して用いられます。

BOD値は水中に存在するの好気性微生物が、一定の条件下で試料中の有機物を分解した時に消費された試料液中の酸素(溶存酸素)量を測定することで、水中に存在する有機物を分解するのに必要な酸素量を表します。

試料中に微生物が存在しない又は不足している場合には、試料に対し微生物の添加を行います。これを植種といいます。

好気性微生物とは、酸素を使用して代謝を行う微生物のことです。反対に酸素を使用せずに代謝を行う微生物を嫌気性微生物と言います。

単位の「O mg/L」は酸素が試料1L当たり有機物を分解するのに何mg必要という意味です。

BODは試薬による化学反応や物理現象を用いた化学分析と異なり、微生物を用いた方法のため、様々な要因が絡み合う複雑な測定となっています。

BODは日本産業規格であるJIS K 0102 工場排水試験法に規定されており、BOD測定に必要な溶存酸素の測定方法も併せて4種類規定されています。

BODとよく似た測定にCOD(化学的酸素消費量)があります。

BOD測定で用いられる溶存酸素の測定方法

JIS K 0102に規定されている4種類の溶存酸素の測定法とその概要を紹介します。

BODの測定にはこの4種類の内の何れかが必要となります。

よう素滴定法

試料中の溶存酸素をよう素に変換し、その要素をチオ硫酸ナトリウムで滴定を行うことで溶存酸素量を求める、溶存酸素の標準的な測定方法です。

しかし、酸化性物質や還元性物質、懸濁物、着色物質などの影響を受けやすい欠点があります。

以前は、ウインクラー-アジ化ナトリウム変法と言われていました。

ミラー変法

特定の条件下で鉄(Ⅱ)が溶存酸素によって鉄(Ⅲ)に酸化される反応を利用した測定方法で、メチレンブルー溶液を指示薬として硫酸アンモニウム鉄(Ⅱ)溶液で滴定を行います。

しかし、酸化性物質や還元性物質、カルシウム、マグネシウム、重金属イオン、塩化物イオンなど妨害成分が多いという欠点があります。

隔膜電極法

ポリエチレンや四ふっ化エチレン樹脂(テフロン)の隔膜を利用して、試料中の溶存酸素のみを通過させ、この酸素によって発生する金属電極間の電流値から溶存酸素量を測定します。

この方法は、塩類濃度や水温の影響を大きく受けるため、注意が必要です。

光学式センサ法

センサーキャップに塗布された蛍光物質に励起光を照射することで蛍光を発するが、この光は試料中の溶存酸素による消光作用を受けて減少することを利用した測定方法です。

この方法は、他の方法と比べ妨害の影響をほとんど受けません。

BODの測定

希釈水の調製

BOD測定では試料を希釈する際に化学分析で使われる純水とは異なり、好気性微生物が正常な生物活動が行えるように調整した希釈水を使用します。

希釈水の調製方法はガラス製蒸留器で精製された蒸留水にりん酸塩、アンモニウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩、鉄塩を添加、ばっ気を行います。

ガラス製蒸留器としているのは、ステンレス製蒸留器に含まれる重金属類が微生物の活動を阻害する恐れがあるためです。

また、各種塩類の添加は微生物が正常に活動を保つために行われるもので、河川水を再現しています。

希釈水には以下の様な厳しい条件があります。

- 水温が20℃で溶存酸素が飽和状態であること

- 5日間培養後の溶存酸素の消費量がO 0.2mg/L以下であること

この条件を達成するためには、清潔な実験室内や水浴を20℃に保った状態で、活性炭や硫酸酸性の過マンガン酸カリウム溶液で洗浄し、水酸化カリウム溶液で二酸化炭素を除去した空気でばっ気を行う必要があります。

また、別の方法として、各種塩類を添加、ばっ気を行った後、希釈水の入った容器の開口部をほこり等が混入しないように養生(ただし、通気性は確保する)した後、20℃に保たれた実験室内などに5~10日程度放置することで調製を行うことも可能です。

植種液

植種液は試料中に好気性微生物が含まれていない場合や不足している場合に使用されます。

植種液には次のものを使用します。

- 家庭などの生下水の上澄み

- 河川水

- 湖沼水

- 土壌抽出水

- 実験室で培養された水

どの水であっても必ず試料に適した微生物を含み、試料中に存在する微生物の活動を阻害する物質に対して耐性を有する必要があります。

また、植種液の水温によって微生物の活動が大きく異なるため、水温は予め20℃にして馴れさせておく必要があります。特に河川水や湖沼水では季節による水温の変動を大きく受けます。

植種希釈水

植種希釈水は希釈水に適量の植種液を添加し調製したもので、試料中に好気性微生物が含まれていない場合や不足している場合に使用されます。

植種液は微生物が正常活動が保てるように、植種希釈水のBODがO 0.6~1mg/Lとなる量を添加します。

目安として植種液の添加量は、希釈水1Lに対し、下水の上澄みで5~10mL、河川水で10~50mL、土壌抽出水で20~30mL程度となります。

測定方法

測定の際には試料を希釈水又は植種希釈水で希釈します。この希釈された試料を希釈試料といい、調製方法が2種類あります。

- 一般希釈法

試料を共栓メスシリンダーを用いて希釈水又は植種希釈水で希釈し、希釈試料を2~4本の培養瓶(フラン瓶)に移し入れます。そのうち1本を培養前の溶存酸素測定用とし、残りを20℃で5日間培養します。

- 直接希釈法

容量が正確に分かっている培養瓶(フラン瓶)に試料を直接とり、希釈水又は植種希釈水で満たして密栓します。

BOD値がO 100mg/L以下の場合にのみ用いることができます。

一般希釈法

1)試料を採取する

- 試料は試料中に存在する微生物などの影響でBOD値が時間経過とともに変化するため、採取ご直ちに測定する必要があります。

- 直ちに測定できない場合は、0~10℃の暗所で保存します。

- アルカリ又は酸を含む試料は塩酸や水酸化ナトリウムを加えてpHを約7に調整します。

- 残留塩素などの酸化性物質を含む試料は亜硫酸ナトリウムを用いて残留塩素を除去します。

- 溶存酸素や溶存気体が過飽和の試料は攪拌や曝気などを行い、水温20℃の飽和量近くまで減少させます。

2)有栓メスシリンダー(1000mL)の半分程度まで希釈水又は希釈植種液を入れる

- 希釈水又は希釈植種液は泡立たないよう、サイホンを用いて入れます。

- 試料の分取量が有栓メスシリンダーの半分より多い場合、この手順は省略します。

3)試料を適量分取し、2)に加える

- 懸濁物を含む場合はよく振り混ぜて均一化してから分取します。

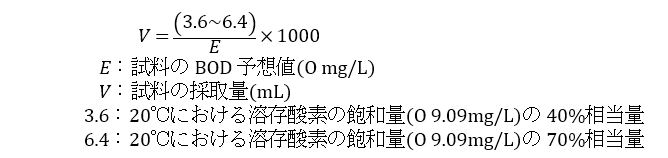

- 試料は 7)、8) での溶存酸素の差がO 3.6~6.4mg/L、消費率が40~70%となる量を分取すします。

- BOD値がある程度予測できる場合は、試料の分取量の算出式から適量を求めることが出来ます。

- BOD値がO 5mg/L以下の場合、試料量は800mLとなります。

4)希釈水又は希釈植種液で1000mLに定容し、静かに混ぜ合わせる

- 希釈水又は希釈植種液は泡立たないよう、サイホンを用いて入れます。

- 混ぜ合わせる際は希釈試料が泡立たないように注意します。

- 希釈試料は試料濃度が異なるものを4、5種類調製します。

5)培養瓶2~4本に希釈試料を移し入れ、十分にあふれさせ、密栓する

- 培養瓶の内1本は密栓15分後の測定用、残りは5日後の測定用となります。

- 培養瓶に移し入れる際は、希釈試料が泡立たないよう、サンホンを用いて行います。

- 培養瓶内に気泡が混入していた場合、正しいBOD値が得られなくなります。

- 水封水(培養瓶の王冠部に水を入れる)を行うと培養期間中に気泡の混入を防ぐことが出来ます。

6)5日後の測定用は20℃に調整された恒温器に入れる

- 培養器は遮光されたものを使用し、培養中は希釈試料に光を当てないようにする必要があります。

- 恒温水槽を使用する場合は培養瓶全体を水に沈めます。

- 封水して恒温器に入れる場合は水封水が揮発するため、時々補充する必要があります。

7)密栓15分後に溶存酸素の測定を行う

- 密栓15分後に測定を行う理由は、生物的ではなく化学的に行われる溶存酸素の消費分をBOD値から除去するためです。

8)5日後に6)の溶存酸素の測定を行う

※希釈植種液を用いる場合は、希釈植種液の測定も3)を除いて試料と同様の方法で行う。

直接希釈法

1)試料を採取する

※一般希釈法に同じ

2)培養瓶を4本用意し、その半分程度まで希釈水又は希釈植種液を入れる

- 希釈水又は希釈植種液は泡立たないよう、サイホンを用いて入れます。

- 試料の分取量が培養瓶の半分より多い場合、この手順は省略します。

3)試料を適量分取し、2)に加える

- 懸濁物を含む場合はよく振り混ぜて均一化してから分取します。

- 試料は 6)、7) での溶存酸素の差がO 3.6~6.4mg/L、消費率が40~70%となる量を培養瓶の容量に合わせて計算し、その量を分取します。

4)培養瓶内を希釈水又は希釈植種液で満たし、密栓、混合する

- 希釈水又は希釈植種液は泡立たないよう、サイホンを用いて入れます。

- 希釈試料は試料濃度が異なるものを4、5種類調製します。

- 水封水(培養瓶の王冠部に水を入れる)を行うと培養期間中に気泡の混入を防ぐことが出来ます。

5)5日後の測定用は20±1℃に調整された恒温器に入れる

6)密栓15分後に溶存酸素の測定を行う

7)5日後に7)の溶存酸素の測定を行う

※希釈植種液を用いる場合は、希釈植種液の測定も3)を除いて試料と同様の方法で行う。

BOD値の算出

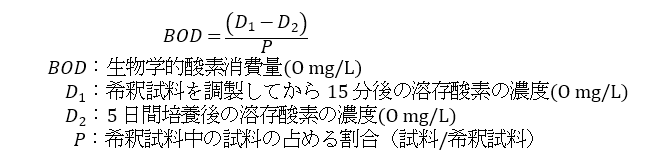

植種を行わない場合

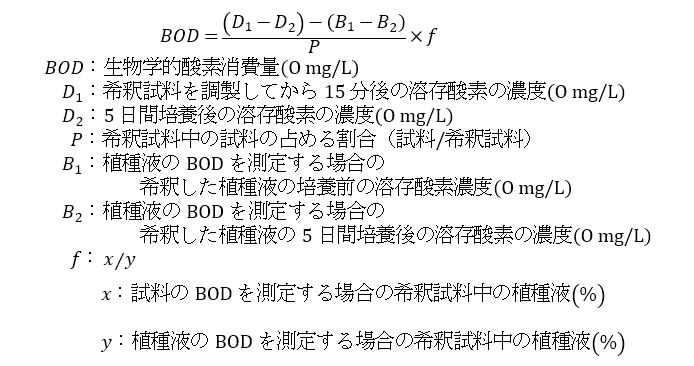

植種希釈水を用いた場合

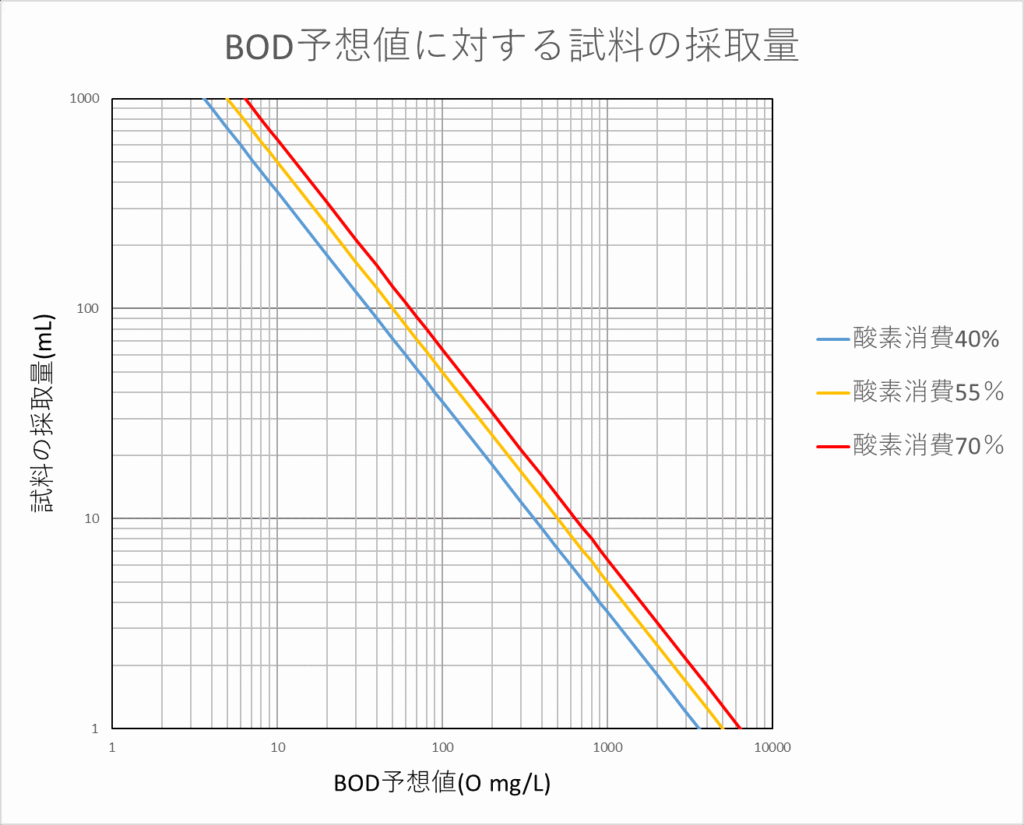

試料の分取量の算出とグラフ

- BOD予想値が1~10000 O mg/Lの範囲での試料採取量をグラフ化しました。

- グラフが対数グラフになっていることに注意してください。

- 酸素消費率40%、70%の中間に位置する55%も併せて記載しています。

※BOD値はCOD(化学的酸素消費量)やTOC(有機体炭素)から推測することができます。

標準液(測定操作の確認)

測定操作の確認では、グルコース-グルタミン酸混合標準液を使用します。

この標準液はD(+)-グルコース150mg、L-グルタミン酸150mgを純水に溶かし、1000mLに定容して調製します。

測定に際しては、試料をこの標準液に置き換えて行います。分取量は5~10mLです。

この標準液のBOD値はO 220±10mg/Lです。

測定値がこの値との差が大きい場合は、希釈水の水質や植種液の活性度など問題があると考えられます。

BOD測定の注意点

測定に5日かかるため、同一の試料での再測定ができません。

希釈水や植種液の水温の影響を大きく受けます。例として、冬に河川水や湖沼水水温調整を行わずに植種液として使用すると標準液のBOD値が著しく低下します。

試料中に銅、クロム、水銀、銀、ひ素などの重金属類が含まれている場合、正しい値が得られないことがあります。

まとめ

- BODは水中に存在する有機物による汚濁を測る指標であり、主に生活排水に対して用いられている。

- グルコース-グルタミン酸混合標準液の測定結果が正しく得られない場合は、希釈水の水質や植種液の活性度など問題があることが考えれる。

- 測定に5日かかるため、同一の試料での再測定ができない。

- BOD測定は水温の影響を大きく受けるため、希釈水や植種液、試料の水温に注意する。

- 試料中に銅、クロム、水銀、銀、ひ素などの重金属類が含まれている場合、正しい値が得られないことがある。

.jpg)

-1-160x90.jpg)

-1-120x68.jpg)

-120x68.jpg)

コメント